- 2012年2月14日

-

【NBM 特別講座 モノづくり塾】「椀を仕立てる-受け継がれる日本の文化」~漆器の産地越前 椀を見立てる旅~

【NBM 特別講座 モノづくり塾】はNBM本科を受講いただいた方に向けて、さらに日本のモノづくりを深く知って頂けるよう、モノづくりの現場を訪ね、実際にモノづくりを体感し、様々な角度から学んでいく講座です。

今回のテーマ「椀を仕立てる-受け継がれる日本の文化」は、オリジナルの漆椀(飯椀・汁椀)を作成すべく、漆と木とデザインの基礎講座と南木曽への産地訪問を経て、いよいよ最終目的地 漆器の産地“越前”の地へ向かいました。

自分で描いた平面のデザインが立体の“かたち”として目の前に現れるのでしょうか!

【1日目】 1月21日 (土)

●JR鯖江に集合参加者の皆さんは、わが子を迎えに来たかのような表情。

南木曽で別れた子どもたち=“お椀”はどのように成長したのでしょうか。

まずは、越前の木地づくりを見学します。

●木地挽師 安宅健一氏の工房見学昭和40年に職人として独立され、平成9年には『福井県伝統的工芸優秀継承者』として表彰された木地挽師 安宅健一さん。

現在では越前漆器の産地でも丸物木地師は4、5名の方しか残っていらっしゃらないそうです。安宅さんもお一人で工房を守っていらっしゃいます。

ろくろが回るカチカチっというリズミカルな音が響く工房へ。

足でろくろの早さや回転の方向を操ります

ろくろの前に座って手の届く範囲には効率のよい配置で道具が並んでいます。

道具へのこだわりも当然。木地を仕上げていく時のカンナはお手製です。

箇所ごとに刃を変え、こまめに刃を研ぎながらの作業です。たとえば蓋物。椀に沈む蓋の位置を揃えるため、蓋の内側外側。椀の内側外側同じものをつくらねばなりません。

また特に薄引きはお得意。仕上がりは向こうが透けて見え、さわるとポワン、ポワンとはずみます。

細部にわたって神経を研ぎ澄ませた作業に参加者一同、唸ります。そんなこだわりを随所に見せる安宅さん。それでも・・・

●そば処 一福

「わたしは下手なんです。一人前ということはないんです。」

職人の心意気を感じます!

こちらの自慢は「塩だし」で食べるお蕎麦。

能登をはじめ、いくつかの海塩をブレンドした琥珀色のだしは、飽きのこない味。

夏の大根は辛くて食べられないそうで

冬のこの時期だけ楽しめる“大根の甘み”と“ピリリとした辛み”が絶妙です。

店内には、ご主人ご自慢の古越前や一枚テーブルが並んでいます。

●土直漆器

続いてはメインイベント!土直漆器さんへわが子との対面です。

土直漆器代表取締役の土田直さんは昭和37年に独立。総勢10名の皆さんで美しく堅牢な漆器を作られています。玄人同士の会話・・・

土直漆器さんが手掛けた超一級の技の数々を拝見!

漆のつみき

それでは作業場を見学です。

皆さんのナゼ、ドウシテ?の質問に拍車がかかります!

「とのこ」

漆・とのこの配分のバランスで強度がことなります。当然、値段にも関わります。

「布着せ」

ただ漆を塗るということでも何度も塗り重ね手間がかかりますが

それ以上に、布着せは強度を増すため麻布を張ったところと木地の境目を目立たなくするためやすりなどで削ったりと大変根気と時間がかかる作業です。

デザインするときに悩んだ数々の色の漆液。

もくもくと作業される職人さんに、いつもはおしゃべりの皆さまも圧倒。

漆が乾くのに重要なのは湿度。

この中に椀をセット。回転し、乾かします。

お箸も一本一本、何度も塗っては乾かして漆を重ねます。

大胆かつ慎重な技を見守ります。

さて、皆さん。ついにオリジナル椀と対面です!

9月からはじまったこの企画もついにファイナル。

静かな工房で私たちの歓声が響きます!

(お仕事中の職人さん方申し訳ございませんでした!)

つくっていみないと分からない、感動!です!

それでは、最後に底に名を一作ごとに入れます。

「それでは、僕が見本を」と西山先生はサラサラと筆を走らせ・・・

参加者の皆さんは慣れない筆と緊張からか時間がかかり、力も入ります!

おもいおもいのサイン。

●うるしの里会館

鯖江市河和田を中心とする越前漆器。その製造過程や歴史的資料、新しい取り組みについて紹介されています。

越前漆器の起こりは約1500年前。第26代継体天皇が皇子の頃、壊れた冠の修理を塗師に命じ、漆で修理された冠と黒塗りの椀にいたく感動したことからはじまったと言われています。(写真は、館内で制作された継体天皇の蒔絵)

漆掻きした木

見たこともない漆の色に驚き!

伝統的な漆の色もあれば、科学塗料のウレタンを使った代用漆も。

エレベーターも総漆!

漆の葉の上でくつろぐおしどりの姿の愛らしさと高蒔絵の豪華さで目を惹きつけます。

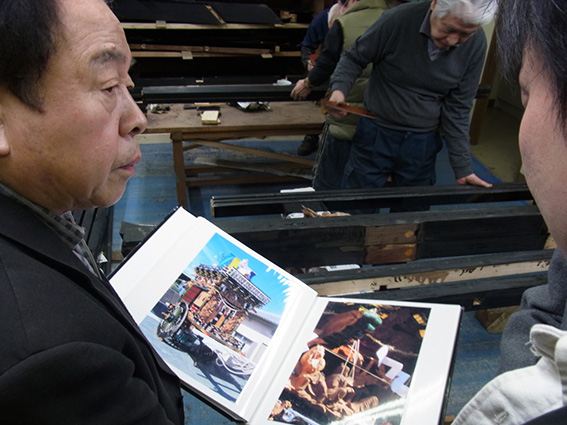

作業場では山車が作られています。今年秋にはお目見えするとのこと。

給食用の漆椀。

壊れても漆を塗り直して、さらに強固なうつわに使い続ける。

このような取り組みは子供たちにモノを大事に扱う心を育ててくれそうですね。

●土直漆器 土田社長宅にて夕食

土直漆器の職人の皆さんと翌日訪問の久保田酒店の御主人との楽しい食事会のスタートです!

まずは専務の土直直東さんの御挨拶。今回の旅をすべてコーディネートして頂きました!

新鮮な海の幸と鯖江の郷土料理の数々

代表的な鯖江のお酒を久保田さんが御紹介

モノづくりのお話も白熱していますね!

モノづくりの精神はお子様にも!ウエルカムバッジ!手作りです!

職人さんに直接自分たちのオリジナル椀の制作秘話を聞きます。

オリジナル椀は一人一人サイズやデザインが異なるため

塗のヘラを一作ごとにつくったそうです。

はにかみながらもご自分の作品と

デザインというのはビジュアルだけではなく

使い勝手や作業効率やコスト面を考えてのもの。

つくづく身にしみるお話でした。

【2日目】 1月22日 (日)

鯖江の空は霧。

こんな日は意外にも、天気が好転するとのこと。

バスを走らせてしばらくすると、快晴に!

この時期こんな陽気はめずらしいとのことです。

●一乗谷朝倉氏遺跡

途中、一乗谷朝倉氏遺跡に立ち寄りました。

わずかでしたが土塁が残っていました。

雪も交じる河川を眼下に永平寺に向かいます。

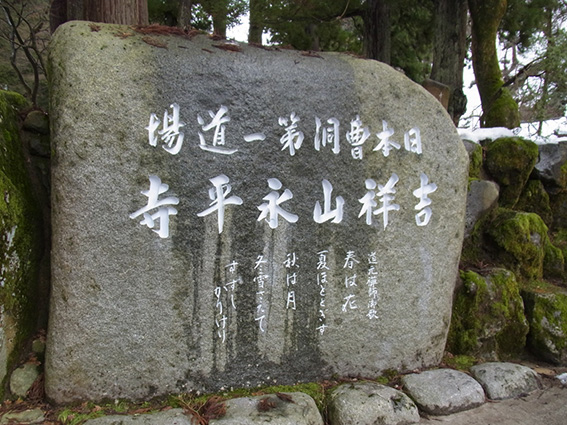

●永平寺

曹洞宗 大本山 永平寺は、ご本尊を祀る仏殿や、県の文化財にも指定されている山門など「七堂伽藍」と呼ばれる殿堂楼閣などが70余も立ち並んでいます。常に200余名の方が修行されています。

160畳もある大広間。144名による花鳥彩色画230枚の格天井は圧巻です。

途中、参拝者の方々の列が・・・

何かと思えば、修行僧の方々が一列になって廊下を渡られています。

ここは修行の場ということを改めて感じさせます。

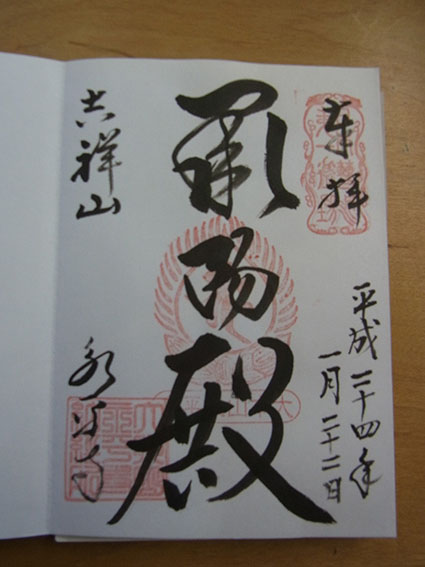

御朱印

●昨日の「うるしの里会館」にて郷土料理を頂きます。

昨日ため息が漏れるような天井蒔絵を見せてくれた和室で頂きました。

写真は土直漆器の力さんの作品。

器は全て漆椀。

ここでもお蕎麦!です。

八重椀!片付けるときは一膳分まとめて収納できるようになっています。

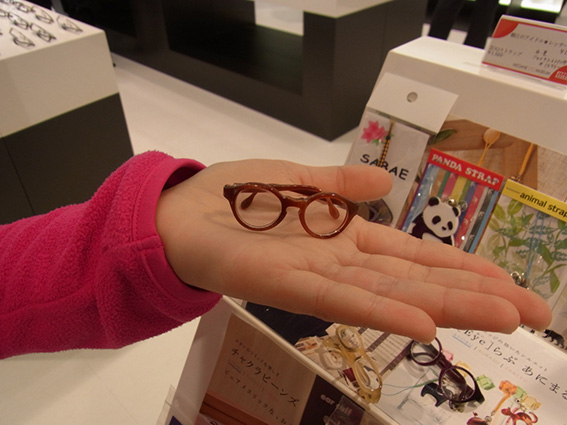

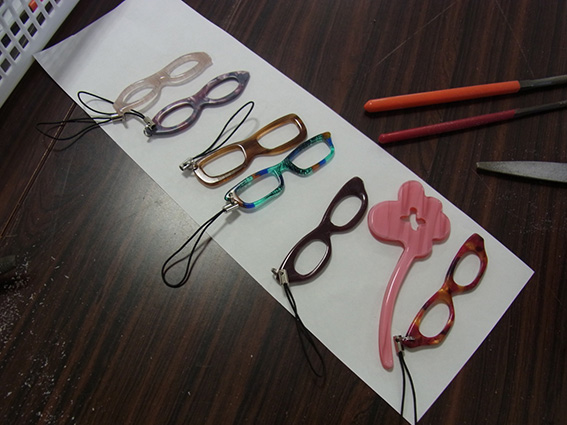

●めがね会館・めがねミュージアム

明治38年増永五左エ門によって眼鏡枠づくりの産業が鯖江の地でもはじまりました。夜間学校を開設したり、都市から職人を招くなど情熱を注ぎつつけた五左エ門さん。それから100年余、福井県は国産生産フレームの9割以上をしめる「めがねの聖地」として優れたモノづくりの技術は引き継がれています。

エントランスはめがねのオブジェ

まずはめがねを見学。

普段目にする眼鏡と違い、さまざまな素材やデザインで楽しませてくれます。

めがねストラップを作製中。

使用する素材の色やデザインを選びます。

やすりや研磨機で整えます。

磨くたびに段々と艶がでてくるようになると嬉しさ倍増!です。

完成!

●久保田酒店

JR鯖江前の久保田酒店さん。

1913年創業で店内には酒蔵から直送の日本酒をはじめ、歴史を感じさせる看板や焼き物の酒瓶などが並んでいます。

また昨日土直社長宅でのお酒が美味しかったようでお買い上げです。

●最後に

今回の旅で出会った職人さん全てにあてはまるのは

手を抜いてもごまかせる技がある。それでも手を抜かないのは

自分の心はごまかせないという信念と職人の誇りに満ちた方々ばかり。

職人たちの自分で自分を律する心があればこそ伝統産業は続いていると感じました。わたしたち消費者はいかがでしょう。

彼らのその真剣なまなざしを時には感じ、時には気付かないふりをします。

職人にだけにその負担を負わせてもよいのでしょうか。

昔は手の届くところにあった“本物”は今では自ら探したり、

求めに行ったりしなければ出あうことが難しくなっています。今回NBM特別講座を通して日本の“本物”に会いに行くこと、使ってみること、手にとって“本物”を感じることのすばらしさは時代を超えて感動を届けてくれるものと確信しました。この先制作したお椀がどのように育っていくのか楽しみでなりません。壊れても漆を塗って強固に修繕する。それさえも楽しみです。

最後になりましたが、ご参加いただいた皆様、私たちの訪問を快く受け入れてくださった地元企業・職人の皆様、各方面でご尽力いただいた皆様に、心から御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

●後日・・・お椀がついに完成。到着しました!

このあとこれらのお椀がどう使われ、どのように成長していくのか。

楽しみですね。![NBM[URUSHI-WAN].jpg](https://www.nipponbrand.org/img/20120121_0122/image155.jpg)